こんにちは。バックオフィス基盤第2グループの名嘉眞(@shintapo_zun)です。2025/2/1に弊社のオフィスで「人類にはまだ早い」フレームワークFASTを体験しよう!というテーマで体験会が開催されました。(おそらく日本初のFASTのワークショップということです)

ワークショップを開催してくださった、ぼのたけ(@bonotake)さん、Emi(@mienokana)さんありがとうございました。 この記事ではワークショップで学んだこと感じたことを共有したいと思います。

アジャイルフレームワークFASTとは

FASTはFluid Adaptive Scaling Technologyの略で、FASTガイドには以下のように記載されています。

「FASTは、最小限の構造と流動的なチーミングを通じて適応性と創発を実現する超軽量な方法です」

個人的にすごく簡単にいうと、決まり事が少なく活動内容によってチームが流動的に変化することで効率的にかつメンバー自身が主体的にプロダクトを進めていくフレームワーク という認識でいます。

ワークショップの内容

オープ二ングトークと弊社の紹介、ぼのたけさんからFASTの説明の後、まずはやってみようという感じで始まりました。

今回のワークショップはアイディアソン形式で、お題に対してアイディアを出していき最終的にはアイディアに対するソリューションを作成することが目的でした。

以下のようなテーマと4つのやりたいことだけが決まっていて、そこから先はFASTのフレームワークに従って参加者が進めていく形式でした。

FASTではあるプロダクトの開発に関わる全ての人のまとまりをコレクティブといいます。今回のワークショップでは参加者全員で1つのコレクティブということで進めていきました。

バリューサイクルを回していく

FASTではバリューサイクルというスクラムのスプリントのようなものがあります(スプリントとは違う)。ワークショップでは4回のバリューサイクルを回しました。

バリューサイクルではまずFASTミーティングというイベントを行います。FASTミーティングは以下のような内容で行いました。

1. 前回のバリューサイクルの終了 - 前回のバリューサイクルでやったことなどを各チームごとに共有。 2. 今回のバリューサイクルの開始 - プロダクトマネージャーが今回のバリューサイクルでやりたいことなどを気持ちをこめて話す。チームを鼓舞する。 3. マーケットプレイスに今回のバリューサイクルで達成したい活動を宣言しチームを形成する - マーケットプレイスはプロダクトに対する活動を宣言する場所のようなもので、その活動内容に興味がある人が集まりチームを形成する。

上記のような流れでFASTミーティングを行った後に各チームで活動を進めていきます。

3の「今回のバリューサイクルで達成したい活動の宣言」ですが、この宣言を行う人も特に決まっていなくて、プロダクトマネージャーがやりたいことやプロダクトの状況や課題をメンバー自身が考えて宣言するようです。

宣言した方をチームスチュワードといい、その活動のリーダーのような役割を担います。

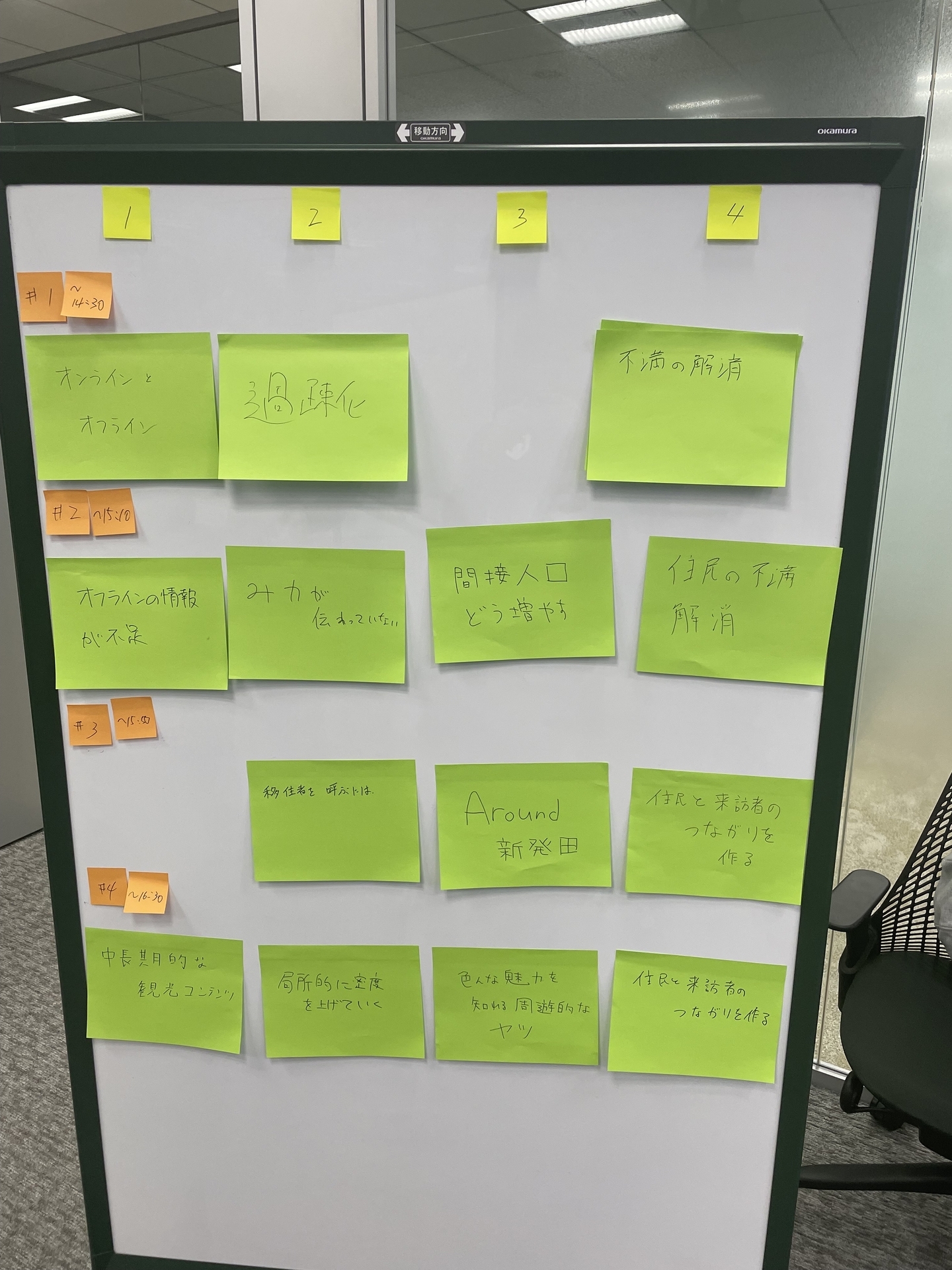

以下は付箋とホワイトボードでマーケットプレイスを表したものです。

私がFASTミーティングで印象に残ったのは、以下のような点です。

- 活動の宣言がメンバーに委ねられている

- 活動内容に人が集まりチームになる

上記が各メンバーの自律性を求めている印象を受け、プロダクトへの理解や責任感が求められるように感じました。

またメンバーが興味のある活動に集まるということは、コレクティブ内の開発者がプロダクト開発に必要なスキルセットを持っていることが前提なのかなと思いました。

しかし実際はそうではなくて、必要なスキルセットを持っていないメンバーがいても、各チームごとで取り組むタスクに対して必要なスキルを持つメンバーがいれば良いとのことでした。

チームが決まったタイミングでスキルの偏りがあった場合は、メンバーの調整を行うこともあるとのことです。

例えばジュニアなメンバーがいても、サポートできるメンバーとチームになることでタスクを進めていけるようにしたり、必要なスキルや知識が不足しているメンバーがいてもお互いが学びあい、助け合いながら進めていけるようにするとのことでした。

またFASTがXPの流れを取り入れていることもあってペアプロやモブプロを推奨している点も、スキルの偏りを補うために有効な手法の1つのように感じました。

チームでの活動

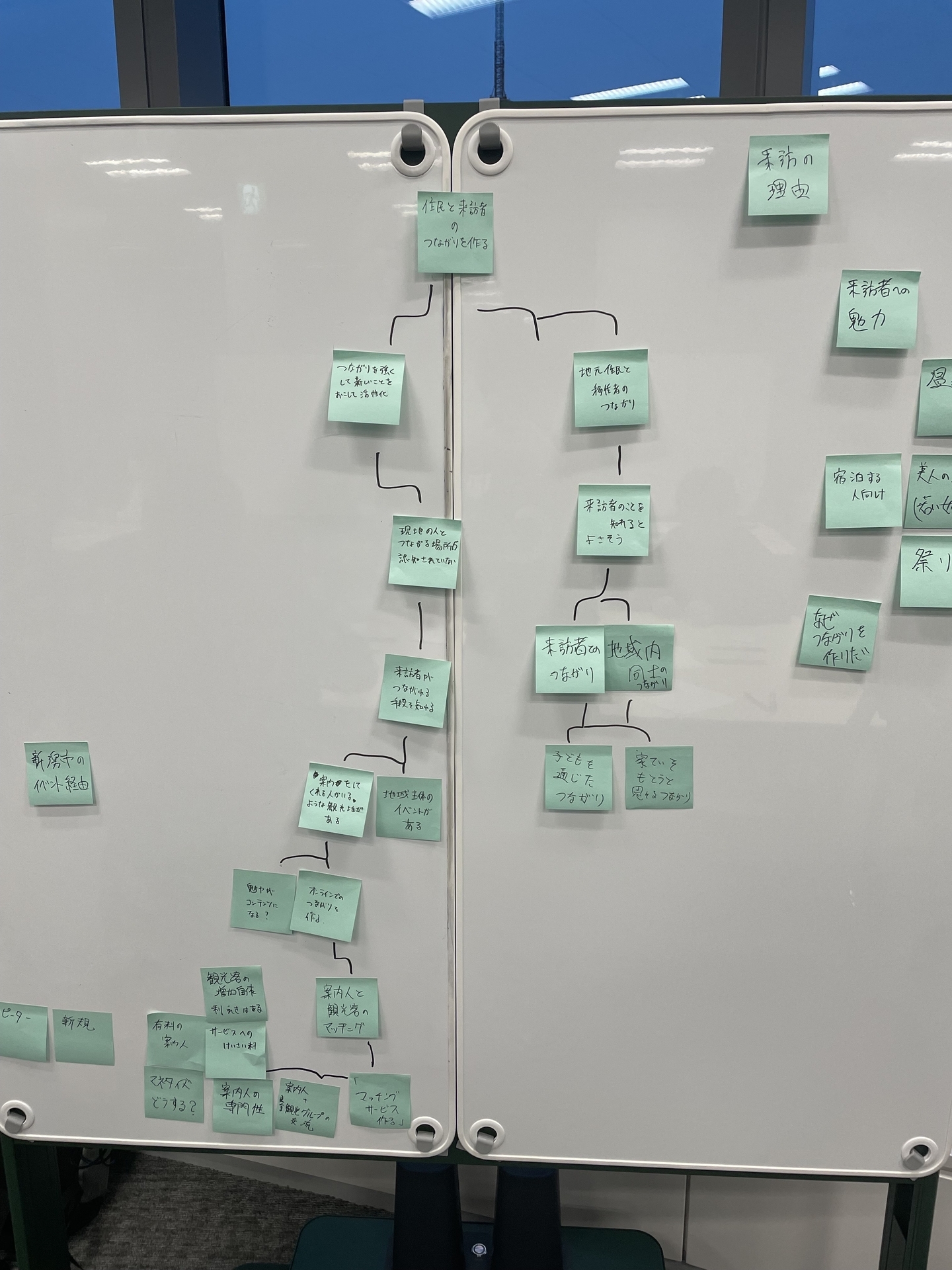

FASTミーティング後のチームでディスカバリーツリーの作成を行いました。今回は付箋とホワイトボードを利用していますが、実際はMiroなどのツールでも良いとのことでした。

ディスカバリーツリーは、マーケットプレイスに宣言した達成したい活動(目標やゴールという認識)をルートにして、その活動を達成するために必要な活動を派生させていくものです。

ディスカバリーツリーを作成することで、その活動を達成するために必要な活動を明確にし、その活動を進めるためのアクションを決めていきます。

ワークショップはアイディアソンでしたが、実際には開発タスクになるまで派生させていくとのことでした。

最終的に以下のようなディスカバリーツリーを作成しました。

OST(Open Space Technology)の活用

FASTはOST(Open Space Technology)を随所に取り入れていました。 OSTは興味のあるテーマや課題に対して参加者自身が提案し、それに対して関心のある人が集まって対話していくことで、理解を深めたりアクションを決めたりする手法のことです。

FASTでもディスカバリーツリーを作成する際や、FASTミーティングでもOSTを取り入れていて、プロダクトに対して対話しアクションを決めていくことでダイナミックに進めていくという印象を持ちました。

質問タイム

最後に質問タイムがありました。以下のような質問が参加者から出されていました。

マーケットプレイスでの優先度について

基本的には多くのメンバーが集まった活動が優先されるとのことでした。そのためプロダクトマネージャーはそれぞれの活動に対して重要度を伝えることが必要になるという話をされていました。

なぜ人類には早すぎるというテーマなのか

コレクティブの各メンバー自身が自律的に判断してプロダクトの開発を進めていくことになるため、事業全体の方向性やプロダクトの方向性を理解して意思決定することが求められているためだとのことでした。

また自律的に行動しダイナミックに進めていくためには、コレクティブの各メンバーがある程度のスキルセットを持つことが求められる点も理由の1つのように感じました。

ただし、前述したようにジュニアエンジニアがいても良くて、お互いが学びあい、助け合いながら進めていくことが求められるという印象を受けました。

感想

FASTは決まり事が少ない分、メンバーの自律性とプロダクト志向が求められると感じました。

プロダクトへの理解と必要なスキルセットがあるメンバーが集まると、開発者が主体的にプロダクトをダイミックに前進させることが出来そうで効果的なイメージを持ちました。

ただ同時に以下のような難易度の高さも感じました。

- 決まり事が少なく自由な部分が逆にどう行動するか迷うかもしれない

- プロダクトの開発に必要なスキルセットを持っているメンバーを増やすことも時間がかかりそう

- プロダクトの方向性や事業全体の方向性を理解して意思決定することも難しそう

もし実際にやってみるとした場合、FASTを完璧にやってみるというよりまずはメンバーがプロダクトに対する理解を深める、必要なスキルセット・経験を得ていくことを意識しながらFASTっぽくチームを流動的に進めていくと良いのかなと考えたりしました。

また、まずは顔見知りだけで、コレクティブの人数も10名前後と多くならないようにすると、心理的安全性も高い状態で進めていけて効果が出やすいかもと思いました。

最後に

改めて開催してくださった、ぼのたけ(@bonotake)さん、Emi(@mienokana)さんありがとうございました。

また私を誘ってくれた弊社の菅原(@madoxten)さん、森竹(@moriyasu0410)さんにも感謝です。自社オフィスで開催されたワークショップの運営側の体験も良い経験になりました。

ワークショップで体験したことは今後のチーム開発にも活かしていきたいと思います。